Можно долго рассказывать разные истории, связанные с жизнью Галилея и Ньютона, но лучше все таки вернуться к тому, что является их непреходящим наследием. Наследием этим является их метод и видение мира.

Начнем с Галилея. Его несравненным открытием было не то, что Земля вертится, а то, что «тело, предоставленное само себе, продолжает двигаться по прямой линии с постоянной скоростью». Сейчас это называется законом инерции или первым законом Ньютона. Почему это привычное нам со школьной скамьи и затертое до дыр утверждение является совершенно не очевидным. Дело в том, что в нашем непосредственном окружении не найти таких тел, которые были бы «предоставлены сами себе». Снимешь ногу с акселератора и машина начинает тормозить, отказывает двигатель самолета, и он теряет скорость и т. д. и т.п. Практически всюду присутствует трение, сопротивление воздуха или воды. Только небесные тела, движущиеся в безвоздушном пространстве, наблюдение которых недоступно без специальных инструментов, более менее неплохо иллюстрируют закон, открытый Галилеем. Аристотель, бывший весьма неглупым человеком, обобщая наш повседневный опыт, говорил, что всякое движение требует приложения силы. И в течение 2000 лет это мнение не оспаривалось.

Казалось бы, раз рассуждения Галилея относятся к тому, чего на Земле не бывает, а есть только на небе, то зачем это нужно практическим людям, занятым земными заботами? На кой им ляд этот закон инерции и два остальных закона механики, сформулириванных Ньютоном? Спросите об этом любого инженера, я этот вопрос обсуждать не собираюсь. Оказалось, что для того, чтобы понять то, что происходит на земле, нужно заглянуть на небо.

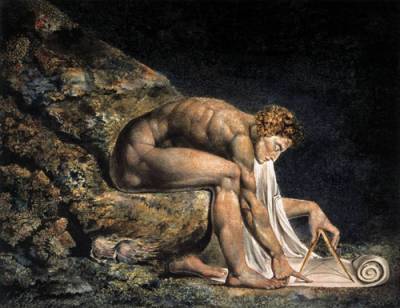

Ньютон взял у Галилея этот новый метод мышления и с невероятной силой двинул его вперед, дополнив потрясающими открытиями в математике. Интегральное и дифференциальное исчисление, открытое им и практически одновременно Готтфридом Лейбницем, сделало естественные науки тем, что они есть сейчас. За этими математическими успехами стояло убеждение, разделяемое и Галилеем и Ньютоном и Лейбницем, что Мироздание построено разумно, т.е. управляется некими законами и принципами, которые человек может постичь. Идея о том, что принципы эти наиболее адекватно описываются языком математики, пришла от Пифагора и Платона, но без создания настоящей, могучей математики оставалась лишь предположением. Разумеется, я не считаю, что все на свете можно измерить и исчислить, но, надеюсь, читатель поймет, что не об этом здесь идет речь.

Для меня, да и не только для меня одного, самым удивительным в физике является то, что одни и те же принципы управляют совершенно разными вещами. Что, казалось бы, общего между, например, игрой на биллиарде и движением воды? В одном случае мы имеем дело с хорошо различимыми друг от друга костяными шариками, совершенно очевидным образом приводимыми в движение ударами кия, а в другом с прихотливым движением сплошной среды, в которой взгляд не различает никаких отдельных частей, на поверхности которой возникают и исчезают разные формы в виде волн, завихрений, пены... И, однако, загляните в учебник физики и убедитесь, что дифференциальные уравнения, управляющие движением жидкостей, математически выводятся из тех же законов Ньютона, что управляют движением биллиардных шаров. Так и построен, в сущности, любой курс теоретический физики, включая знаменитый многотомник Ландау и Лифшица, признанный во всем мире за образец. Рассуждения везде начинаются с общих принципов, а описание частных случаев из них выводится.

Часто говорят о том, что заслугой новой европейской науки является экспериментальный метод, неведомый древним философам, считавшим, что свободному человеку не к лицу пачкать руки и напрягаться, делая эксперименты. Однако, экспериментальный метод немного стоит без теории. Именно теория позволяет перекинуть мост от биллиардных шаров к движению воды или запуску ракет на Марс. Теперь частенько приходится слышать, что все эти «законы природы» есть лишь удобная форма, в которую мы упаковываем свой опыт. Мол, применяя наши знания, полученные в одной области, к чему то другому, мы закрываем глаза на многие подробности, не вписывающиеся в нашу схему. Выражаясь языком моего почтенного оппонента Павла Гуляева, «наблюдатель проявляет творческие способности». Дело то в том, однако, что во многих случаях нам нечего упаковывать, т.к. никакаго опыта тех мест, куда мы отправляем наши космические станции, глубоководные зонды, направляем телескопы и т.д. у нас нет. Когда наши космические станции вдалеке от земли сталкиваются с непредвиденными затруднениями, мы реагируем на них, исходя из предположения, что вблизи от Марса и Юпитера действуют теже законы природы, что и на Земле. Я уж не говорю о технологии, где вещи, никогда ранее не существовавшие, планируются и производятся на основе ранее открытых законов. Успехи, достигнутые нашей цивилизацией на этом пути, доказывают, что наука не есть просто удобный миф, нужный нам для того, что поуютнее устроится во враждебном и чуждом нам мире, а нечто неизмеримо большее.

Но что же дает этим уравнениям такую силу, что, по выражению Ричарда Фейнмана, вдыхает в них огонь? Что, какая сила заставляет мир следовать этим законам? И как человек может знать о местах, где ни один представитель человеческого рода не бывал?